外貨建て金融商品 過去問

外貨建て金融商品はFP試験では、必ずといっていいほど出題される問題です。

定番の表が示されて利回りの計算は基礎編、応用編ともに出題される可能性がありますし、応用編では計算過程の記載が求められるため、ちょっと苦戦することもあります。

個人的には、外貨の利回り計算は苦手でした。理由は、計算して値が出ても、なんとなく正解っぽい、違ってそうと思えなかったからです。

実生活でも国内に引きこもる生活をしていると為替を意識することは、ほとんどありません。普段スーパーで買い物をしていて、外国産の商品が値上がりしていても、それが為替の影響なのか、そもそも他の要因なのか考えることもしません。

しかし、自分はともかく、世の中には海外旅行を日常生活に組み込んでいたり、海外との取引で生活している方、海外に資産を保有している方などたくさんおられ、

そういった方の相談に乗る場面もFPとしてはあるかもしれません。

また、新NISAでは、オールカントリー、S&P500などに投資されている方もいらっしゃると思います。

これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。

なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。

2024年9月8日 問21

| 下記の〈条件〉で、為替予約を付けずに円貨を外貨に交換して外貨預金に預け入れ、満期時に外貨を円貨に交換して受け取る場合における利回り(単利による年換算)として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、3カ月は0.25年として計算し、税金等は考慮せず、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。 〈条件〉 ・外貨預金の通貨、期間、利率 米ドル、期間3カ月、利率4.00%(年率) ・為替レート |

| TTS | TTM | TTB | |

| 預入時為替レート | 150.00円 | 149.50円 | 149.00円 |

| 満期時為替レート | 153.00円 | 152.50円 | 152.00円 |

| 1) 2.35% 2) 6.15% 3) 9.39% 4) 16.75% |

正解3)

応用編でよく見る問題だけど、計算過程を書く必要が無いのが助かるね。

しかし、間違う要素はいくつかあるから注意が必要だけどね。

順序だてて計算するのが定番っぽいけど、

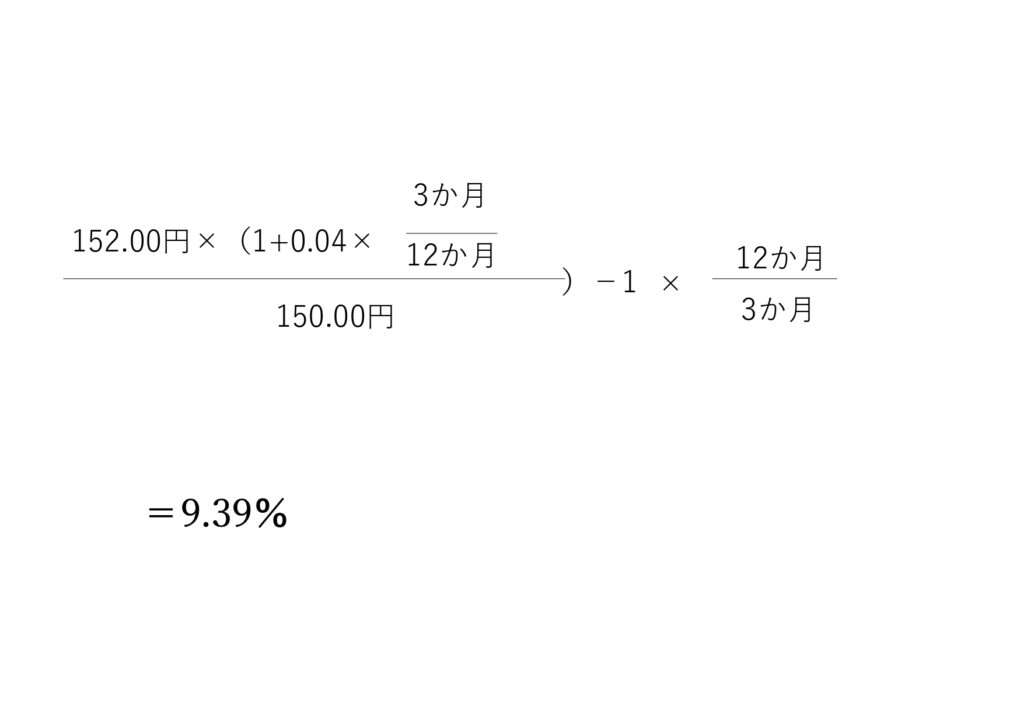

模範解答にある、分数を組み合わせた解き方に慣れてしまっているから、これで解いてたね。

このやり方の計算式をつけるね。

途中の計算ミスが怖いけど、選択の場合、違ったらやり直せるのがいいね。

また、問題は年率を求められているので、3か月の場合、12か月/3か月をするのが必要だよ。忘れがちだから。

| 個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨定期預金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨定期預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。 2) 国内のX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、X銀行の当該定期預金の元本部分における為替差益に係る雑所得の金額は、原則として、満期日においてX銀行が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨換算して計算する。 3) 外貨建て終身保険の契約者(=保険料負担者)および被保険者である者が死亡し、その相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、相続税額の計算上、当該死亡保険金の価額は、原則として、被相続人が死亡した日の対顧客電信売買相場仲値(TTM)により邦貨換算した金額で評価する。 4) 国内の証券会社を通じて交付を受ける外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することはでき ない。 |

正解1

TTB、TTM、TTSの使い分けが今一つ理解できていないんだよね。

円から外貨に両替するときがTTS、外貨から円に両替する時がTTBで合ってるのかな?

1)正しいね。国内銀行は源泉分離課税だけど、外貨預金は総合課税だね。

2)外貨預金が同一通貨で銀行を変わっただけだから為替差益は発生しないよ。

だからこれが誤りだね。

3)この場合、使用するのはTTBだね、TTMがFP試験で登場するのは限定的だよ。

4)外国利付債券であっても国内特定公社債と同じく、申告分離課税、確定申告扶養制度を選択可能だよ。

| 個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 外貨建て金融商品の取引に係る為替手数料の料率は、同一の外貨を対象にする場合であっても、取扱金融機関により異なることがある。 2) 国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。 3) 米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円安・米ドル高に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる。 4) 外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を乗じた金額まで売買することができるが、その倍率は法令により10倍が上限と定められている |

正解4

円安・米ドル高とか、どっちがどっちだったか区別できなくなるんだよね。

FXってよくニュースで聞くけど、実際の取引内容は知らないな。

1)これは適切だね、〇〇銀行と△△銀行で手数料が違うってあるもんね。

2)国外の証券取引所に上場だから、外国証券取引口座は当然、必要だよね。

3)これは正しいね。この内容は暗記した方がいいかも、円安、ドル高など場面に応じた金利変動は先ず、ひとつの形を覚えてしまう方が早いよ。

4)FXは25倍だね。レバレッジ効果で少額の資金でも多額の取引可能だよ。しかし、当然リスクもあるから、ご利用は計画的に。だよ。

2023年9月10日 問22

| 個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。 2) 国内に所在するX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、その元本部分に係る為替差益は認識しないでよいとされる。 3) 国内に所在する証券会社を通じて売却した外貨建てMMFについて為替差益が生じた場合、当該為替差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となる。 4) 国内に所在する証券会社を通じて支払われた外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、外国所得税が課されている場合は、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができる。 |

正解1

国内銀行、外国銀行、総合課税、源泉分離課税がごっちゃになって覚えられないんだよな。

1)日本国内の場合は、外国銀行であっても源泉分離課税の対象だね。よってこれが間違い。

2)同一通貨同士の移動だから為替差益は発生しないね。

3)為替差益は譲渡所得として申告分離課税だね。この辺がややこしいね。

4)外国税額控除は外国と日本で二重課税にならないための仕組みだよ。

よって正解は1)

| 外貨建商品等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 外国為替証拠金取引において、投資家の建玉に係る評価損の額が、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者の定めた水準に達した場合、建玉は強制的に決済されて取引が終了するため、証拠金の額を上回る損失が生じることはない。 2) 外貨建MMFは、一般に外貨預金と比べて為替手数料が安く、購入時手数料および解約手数料は不要であるが、買付後 30 日以内に解約する場合、所定の信託財産留保額が差し引かれる。 3) 外国株式の海外委託取引(外国取引)は、国外の株式市場に上場している外国株式について、投資家の注文を国内の証券会社が国外の証券取引所に取り次いで売買する取引であり、指値注文をすることができる。 4) 米国株式信用取引は、米国の株式市場に上場している株式を対象としており、品貸料、返済期限等は、証券取引所の規則で定められている制度信用取引である。 |

正解3

外国為替証拠金取引っていうのがFXだよね。海外の金融商品って、銀行に貼ってあるポスターなんかで目にすることはあるけど、真剣に検討したことないな。

1)FXでは相場が急騰落した場合、証拠金を上回る損失が出る場合があるよ。

2)MMFは主に公社債が対象で、一般的には売買手数料は無料だね。

3)外国取引は指値注文可能だよ。これが正解

4)外国株信用取引は制度信用取引でなく一般信用取引と同様、金利や返済期間を証券会社と決めることが可能だよ。 よって正解は3)

| 以下の〈条件〉で、為替予約を付けずに円貨を外貨に交換して外貨預金に預け入れ、満期時に円貨で受け取る場合における利回り(単利による年換算)として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、1カ月は「30日÷360日」として計算し、税金等は考慮せず、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。 〈条件〉 ・外貨預金の通貨、期間、利率 豪ドル建て定期預金、期間1カ月、利率3.00%(年率) ・為替レート |

| TTS | TTM | TTB | |

| 預入時為替レート | 80.00円 | 79.50円 | 79.00円 |

| 満期時為替レート | 82.00円 | 81.50円 | 81.00円 |

| 1) 0.13% 2) 1.50% 3) 4.29% 4) 18.04% |

正解4

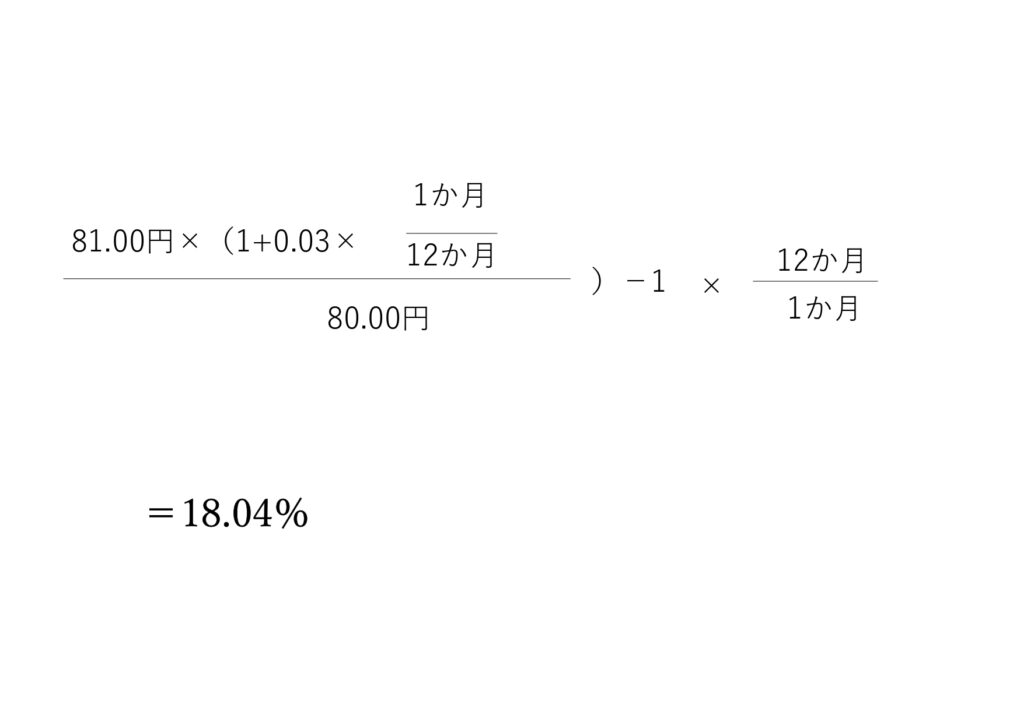

これは、同じような問題が繰り返し出てるんだね。

これも同じように計算式をつけるね。

本番の応用編でも、この解き方で点数をもらえてたよ。

問題は年率を求められているので、1か月の場合、12か月/1か月をするのが必要だよ。忘れがちだから気を付けてね。