消費税で社会保障費は賄えるのか

選挙になると消費税を下げるべきという議論が出てきます。

そもそも、維持すべき(上げるべき)という方は社会保障費の確保のためという主張をされることが多いです。

それでは社会保障費と消費税の関係について最近の傾向を紹介したいと思います。

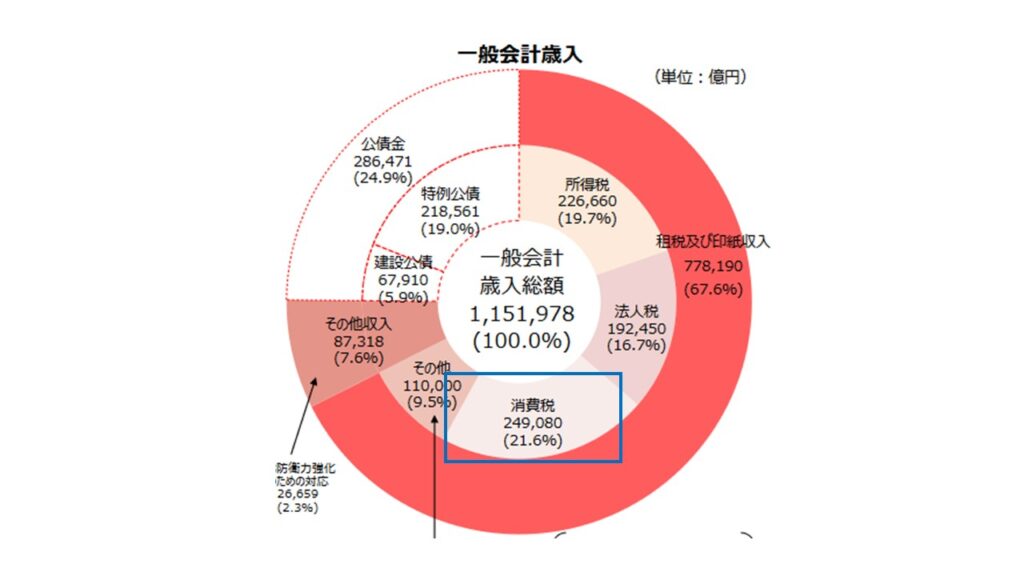

先ず、福祉目的税のように語られる消費税ですが、実態は目的税ではなく、あくまで一般財源です。その導入の経緯から異論を唱える方があるかもしれませんが、一般財源であるので、社会保障費だけでなく、公共事業や防衛費、国債の補填などに使われていると思われます。

令和7年の予算で社会保障費と消費税のデータを以下に挙げます。

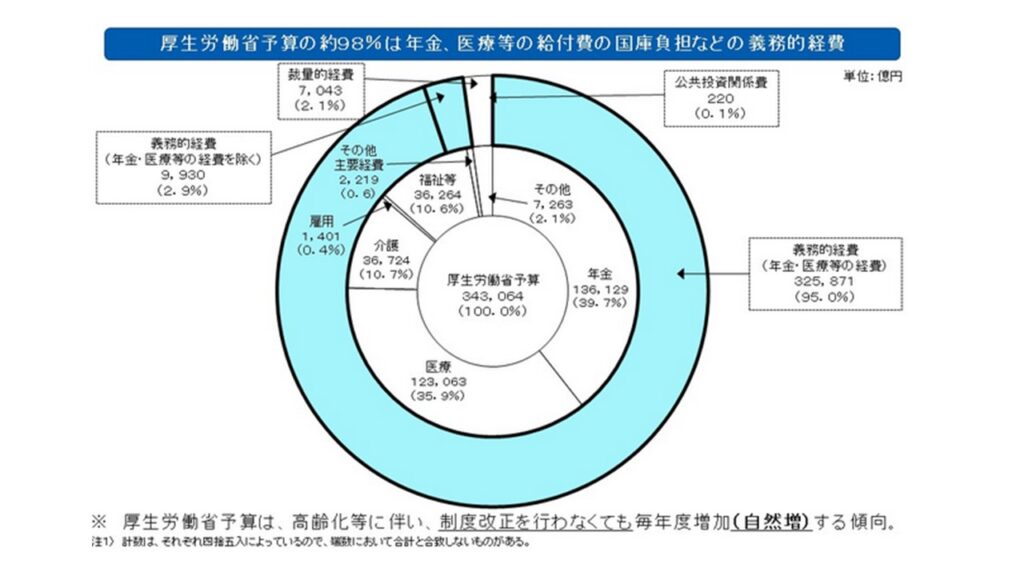

社会保障費のデータは、厚生労働省の「厚生労働省予算の概要」から抜粋しています。

歳出のデータは財務省の「令和7年度一般会計予算歳出・歳入の構成」から抜粋しています。

このデータを見ると、厚生労働省予算の95%(約32兆6,000億円)が年金、医療等に使われていることがわかります。

現在、実態として 社会保障費>消費税 ですので、社会保障費は消費税以外のその他の財源でも賄っている状況だといえます。

歳出の計画の消費税の額は24兆9,000億円であり、社会保障費を賄うためには、単純計算で消費税は13%以上にしなければならないことがわかります。

ただし、消費税が上がると消費行動に変化が現れることが予測されるため、実際の消費税額の増加につながるといえませんが、増税を訴える政治家や評論家が多いのもうなずけます。

この流れを抑制するために、後期高齢者の医療費の2割負担や、元気な高齢者を増やし、介護費用を抑制するという介護予防の取り組みが増えているのだと思います。

今回のブログはここまでです。

より深く考える必要のあるテーマだと思いますので、私自身の見識を高めて、情報発信をしたいと思います。